JOSÉ DO CARMO FRANCISCO

O Mundo e o Tempo

de Maria José

O modo como desenhas o teu sorriso no passeio desta avenida, entre a pressa sem sentido e o vazio projectado pelo caos do movimento do trânsito cria, no meu olhar, um outro espaço como se, de súbito, nascesse uma serra por detrás da Fonte Luminosa. A tua serra. O teu espaço. A tua geografia. O teu lugar onde o tempo respira mais de acordo com o sol, com a água e com a terra. Há no teu sorriso uma espécie de antecâmara de um mundo equilibrado entre silêncios e canções, entre frio e calor, entre fogo e água. Depois do sorriso vem a voz, hoje como sempre juvenil. Voz de menina em corpo de mulher. A empurrar as sombras, as tristezas desenhadas, os quartos e os corredores povoados pelo vazio e pela saudade. Sempre que tu trazes um garrafão com água da tua terra eu sei e sinto que é tudo, todo um mundo, aquilo que trazes na água. A água propriamente dita, o pó suspenso no ar depois da passagem de um automóvel veloz, a terra húmida depois da chuva, as pedras gigantes da serra, as pequenas ermidas onde os devotos vão entregar garrafas de azeite para alumiar a imagem da padroeira, o silêncio da noite, o escuro lençol que tudo tapa quando o sol dá a sua dádiva de luz aos que vivem do outro lado da terra. Todo o teu modo e todo o teu tempo. A tua geografia e o teu pensamento interior. Um dia comerei contigo essa sopa feita com a água da tua terra trazida para Lisboa num garrafão. Para então poder apontar num poema de circunstância essa tua tão própria e pessoal arte do encontro. Ou seja, a tua capacidade para fazeres de uma refeição o lugar do encontro entre dois mundo separados pelas convenções, pelas conveniências e pela pressa sem sentido do nosso quotidiano citadino.

Antologia “Fanal”

MATILDE ROSA ARAÚJO

Sílabas de Silêncio

Dorida mágoa

Mágoa dorida

Fogo da vida

Porque não chorais

Olhos parados

Tão secos de água

De dor molhados.

*

O cheiro morto da vela

Acabada de apagar

E o aroma frio

Dos lençóis de grosso linho

Corado ao Sol

Adormecido o sonho

Na aldeia

Da infância perdida.

*

Cozinha de fumo

No granito da lareira

Casa pobre da minha avó

Os gestos do fogo

Faziam-me tantos sinais

Que eu não entendia

Mas bebia

Fascinada

Gestos vermelhos

No pote negro

E triste.

*

Pote de três pés agudos

E negros

Os troncos de pinho ardiam

Sangue de fogo

De árvores que foram vivas

E eu era criança e não perguntava

Não sabia perguntar

Com um espanto muito branco

Nos olhos meninos.

E quem me respondia?

*

Que me diz sempre teu olhar

Mesmo na morte escondido?

Alfabeto perdido

Do livro que não leio.

*

Cavernas precoces

De olhos enormes

Escorrem silêncios

Meninos sem riso e sem choro

No ventre da guerra.

*

No pátio

O gato ondula

Seu dorso abstracto

Ondula

Sua dúctil melancolia

Radar que espreita

Liberdade bravia

Que não ardeu.

(nº 5, 15/09/2000)

NEGRUME

Uma doença, a poesia - assim afirma, sem afirmar, na primeira parte do seu novo Negrume (Edições & Etc., com desenhos de Ana Biscaia) o poeta Amadeu Baptista. Não posso evitar a concordância com a sugestão nascida da sua linguagem arcana e violenta - que, mais uma vez, me fertiliza.

Não parei enquanto não terminei a leitura de Negrume. Em três andamentos ("As Danações", "Negrume" e "As Recriminações"), o edifício da dor ergue-se numa paisagem de assombro, onde a poesia, sendo doença, consegue ainda salvar um corpo-espírito em martírio de ferida e testemunho.

Não andasse Portugal tão encegueirado com fogos de artifício literário de pouca dura e pólvora seca - e já teria valorizado, como merece, a poesia de Amadeu Baptista.

Do livro lido, ficam dois poemas.

uma doença indómita, silenciosa, avulsa,

que pomos em papéis incandescentes

entregues ao contágio de quem lê

como a morte nos confina à transcendência.

sob a alma, produz recalcamentos,

derrames cerebrais,

um rastro de culpa penitente

que não respeita os sinais, as passadeiras,

as vastas galerias onde o sol

não entra para que a sombra se prolongue

até à rude escarpa do farol

em que pensamos poder estar o rumo.

uma doença intratável, como um fumo

a sair-te dos olhos e a sujar as unhas.

(p. 14)

* * * *

11.

tenho a bala na câmara, o sonho recorrente.

deito-me na terra dura.

o teu silêncio conflui para o meu silêncio.

o céu está próximo, ao alcance da mão.

ao vinho junto pão e algum açúcar.

este é o meu corpo e o meu sangue.

com um dedo sigo o rastro da estrela,

o augúrio por que sobrevivo.

em volta tudo está em chamas.

prende-se o desassossego ao meu olhar.

neste ardor de abelhas, por um odor enxuto,

persigo, ainda, a vida, estando morto.

assim me traio. e assim te trais.

assim me perco e salvo.

na sucessão dos dias e das noites

há sempre um desencontro com o teu nome.

tudo é escrita. tudo é aflição.

há em mim esta caução sem preço

a que não escapo. a profecia

vindima-me as costelas.

ao vinho junto pão e algum açúcar.

penso o teu olhar para além das árvores

neste verde resplandecente sobre os brilhos.

a escuridão latente submete-me.

à dor não sei que nome dar.

acedo ao escrito para me queimar.

em volta tudo está em chamas.

tudo esqueceste e tudo hás-de lembrar.

foi exactamente aqui que me deixaste.

escuta bem. vê como a noite alastra.

a sombria claridade que toca a minha face

é a recorrente face da loucura.

este é o meu corpo e o meu sangue.

no vento irreversível

inscrevem-se os sinais que a morte prenuncia

depois da violência brutal da despedida.

(pp. 63-64)

MESTRE AQUILINO

São páginas como o capítulo V de Arcas Encoiradas que fazem de Aquilino Ribeiro um dos mestres da Literatura Portuguesa do século XX. Barroco e vernáculo na linguagem, perene como os penedos de granito que vão resistindo apesar da erosão, sensível como as folhas novas do carvalho negral - muitos torcem-lhe hoje em dia o nariz (opõe-se à preguiça que caracteriza o nosso tempo). Pessoalmente, quanto mais o leio mais amo a sua escrita.

A ESCALADA DO MINISTÉRIO

As novidades vindas do Ministério da Educação parecem não ter limites. Em vez de assumir as suas responsabilidades pelo estado do Ensino em Portugal, continua a tapar-se com relatórios internacionais (cuja metodologia e fiabilidade ninguém conhece) para atacar o grupo profissional da Função Pública que tem piores e mais desorganizados sindicatos.

Para alguns membros do governo é difícil e incómodo bater nos poderosos (os médicos, por exemplo) e, mesmo quando parecem arrear, fazem apenas festinhas um pouco mais fortes (veja-se a Magistratura...). Mas surram os fracos, aqueles que não têm organização suficiente para enfrentarem a miopia e a arrogância de quem deveria respeitá-los.

Primeiro foi a preguiça: os professores não querem trabalhar, afirma o Ministério. Depois o ordenado: ganhando muito (tanto que os professores ganham...) poderiam fazer mais ou, fazendo o mesmo, ganhar menos. Agora é a ignorância: não têm conhecimento sobre as matérias que leccionam. Onde vai parar isto?

As novidades vindas do Ministério da Educação parecem não ter limites. Em vez de assumir as suas responsabilidades pelo estado do Ensino em Portugal, continua a tapar-se com relatórios internacionais (cuja metodologia e fiabilidade ninguém conhece) para atacar o grupo profissional da Função Pública que tem piores e mais desorganizados sindicatos.

Para alguns membros do governo é difícil e incómodo bater nos poderosos (os médicos, por exemplo) e, mesmo quando parecem arrear, fazem apenas festinhas um pouco mais fortes (veja-se a Magistratura...). Mas surram os fracos, aqueles que não têm organização suficiente para enfrentarem a miopia e a arrogância de quem deveria respeitá-los.

Primeiro foi a preguiça: os professores não querem trabalhar, afirma o Ministério. Depois o ordenado: ganhando muito (tanto que os professores ganham...) poderiam fazer mais ou, fazendo o mesmo, ganhar menos. Agora é a ignorância: não têm conhecimento sobre as matérias que leccionam. Onde vai parar isto?

JOSÉ DO CARMO FRANCISCO

Um scotch para Maria José

O whisky que me ofereceste hoje como resgate de um Natal sem ponto de encontro possível na rigidez dos horários e na força opressiva das convenções quotidianas tem doze anos. Ostenta mesmo um insuspeito certificado emitido pela destilaria que o fabricou afirmando que foi mesmo há doze anos que se juntou o malte à mais pura das águas das terras altas da Escócia.

Mas nós não temos doze anos. Temos muitos mais. Eu comecei a querer conhecer-te em 1976, o mesmo é dizer trinta anos, quando chegaste de um banco comercial mais pequeno que o nosso e ficaste admirada com a vivacidade dos nosso plenários. No teu pequeno banco no largo do Rossio toda a gente se conhecia e não havia plenários com votações de braço no ar. Junto dois cubos de gelo ao whisky no qual fizeste para mim uma festa de Natal em Abril e bebo de puro prazer à tua saúde. E também à nossa. Ter saúde é tu continuares a ser aquela mulher-menina que corava com as piadas mais desenvoltas e picantes de um grupo numeroso e habituado a trabalhar num grande espaço e em quantidades industriais. Tu vinhas até nós, simples, paciente e discreta, mas na verdade chegavas de uma espécie de oficina de artesanato. Nós éramos muitos e, nessa escala, éramos uma grande fábrica. O teu banco era pequenino; o nosso era um colosso. Ter saúde é eu poder continuar a ver nos teus olhos a frescura da água que desce da tua terra até ao leito do afluente mais bonito do Rio Mondego. Ter saúde é eu poder continuar a cantar em prosa e em verso o som da tua voz que multiplica os sons da terra. Ou do teu rosto onde há sementeiras de luz e de ternura. Hoje como em 1976 continuas a ser uma mulher-menina a corar perante uma piada de escritório.

Um scotch para Maria José

O whisky que me ofereceste hoje como resgate de um Natal sem ponto de encontro possível na rigidez dos horários e na força opressiva das convenções quotidianas tem doze anos. Ostenta mesmo um insuspeito certificado emitido pela destilaria que o fabricou afirmando que foi mesmo há doze anos que se juntou o malte à mais pura das águas das terras altas da Escócia.

Mas nós não temos doze anos. Temos muitos mais. Eu comecei a querer conhecer-te em 1976, o mesmo é dizer trinta anos, quando chegaste de um banco comercial mais pequeno que o nosso e ficaste admirada com a vivacidade dos nosso plenários. No teu pequeno banco no largo do Rossio toda a gente se conhecia e não havia plenários com votações de braço no ar. Junto dois cubos de gelo ao whisky no qual fizeste para mim uma festa de Natal em Abril e bebo de puro prazer à tua saúde. E também à nossa. Ter saúde é tu continuares a ser aquela mulher-menina que corava com as piadas mais desenvoltas e picantes de um grupo numeroso e habituado a trabalhar num grande espaço e em quantidades industriais. Tu vinhas até nós, simples, paciente e discreta, mas na verdade chegavas de uma espécie de oficina de artesanato. Nós éramos muitos e, nessa escala, éramos uma grande fábrica. O teu banco era pequenino; o nosso era um colosso. Ter saúde é eu poder continuar a ver nos teus olhos a frescura da água que desce da tua terra até ao leito do afluente mais bonito do Rio Mondego. Ter saúde é eu poder continuar a cantar em prosa e em verso o som da tua voz que multiplica os sons da terra. Ou do teu rosto onde há sementeiras de luz e de ternura. Hoje como em 1976 continuas a ser uma mulher-menina a corar perante uma piada de escritório.

Nos 500 anos do massacre de Lisboa

Catarina Dias

cantava, nesse tempo,

a oração dos mortos,

ligando no tear

os fios da memória –

devolvia a água

à raiz da oliveira

para que o sangue

pudesse alimentar

a luz (e as sombras)

dessa terra –

lançava sobre o lume

o sabor e a sabedoria

para que o fermento

envolvesse a solidão –

bebia na fonte

o brilho da pedra,

guardando no cântaro

a angústia das palavras –

guardava no peito

o fogo e a fuga,

o leito que um dia

fechara a garganta –

– quando vieram, sem sombra,

impor sobre o corpo esse peso

sem vida

e a vestiram de noite,

embora fosse branco

o hábito perpétuo.

NOTA: Ao construir a minha árvore genealógica, deparei-me com um nome estranho: Catarina Dias, a Purgatória. Tentei investigar de onde viria essa designação. Achei Catarina membro da família Narigão (de Castelo de Vide) que, em conjunto com os Tirados, fora severamente atormentada pelos sequazes da Inquisição. Catarina estava incluída no número dos sofredores: embora não tivesse visto as suas cinzas misturadas à terra do Rossio de São Brás de Évora, local de autos-de-fé, fora obrigada a usar durante toda a vida o odioso "sambenito". Daí o alcunha.

No dia em que se comemoram os 500 anos do grande massacre dos judeus de Lisboa, é meu dever como católico praticante publicar este poema. A memória não se apaga, mas temos a obrigação de utilizá-la para melhorarmos o presente e o futuro. Para que nunca mais existam ser humanos que, invocando o nome de Deus em vão, torturem e matem os seus inocentes semelhantes.

SEQUEIRA, KAHLO

E LIBERDADE DE EXPRESSÃO

(Três exposições em Lisboa)

MESTRES DO DESENHO – De entre o muito que podemos colher nesta magnífica exposição do Museu Nacional de Arte Antiga, trouxe comigo a luz intensa das obras de Domingos António Sequeira. Não sabemos de onde vem, mas não escapamos a ela, deixamos que ela nos penetre – e nos transforme.

FRIDA KAHLO – Uma coisa é ver os quadros num livro de pintura, outra é conhecer a sua pintura por uma experiência de proximidade. Visitei, quase em silêncio, a exposição do Centro Cultural de Belém. Frida não mentiu quando escreveu que nada mais pintava do que a realidade em que vivia. Impressiona e assombra a transfiguração que dela faz. Não esconde, mas intensifica a dor de ser, para redimir e presentificar um corpo em desagregação.

LIBERDADE DE EXPRESSÃO – Na galeria do “Diário de Notícias” pouco me aqueceu ou me arrefeceu. Da selecção de peças da colecção Berardo aí presente, trouxe apenas na memória uma tela de João Vieira e um quadro-escultura de Arnaldo Pomodoro, “Tavola Della Memoria II” (1961), relevo em chumbo sobre madeira.

TREZENTOS CONTOS

“Os professores” (assim afirmou a televisão) “mostraram-se satisfeitos” com a condenação em tribunal da mãe que agrediu uma professora primária em plena sala de aula.

Trezentos contos de indemnização… Os juízes acharam que a dignidade de uma mulher e de uma profissional vale apenas mil e quinhentos euros…

Segundo afirma uma advogada minha amiga, os juízes nunca obrigam ao pagamento de grandes indemnizações para não incentivarem o recurso dos cidadãos aos tribunais. Se assim é, que vergonha!

“Os professores” (assim afirmou a televisão) “mostraram-se satisfeitos” com a condenação em tribunal da mãe que agrediu uma professora primária em plena sala de aula.

Trezentos contos de indemnização… Os juízes acharam que a dignidade de uma mulher e de uma profissional vale apenas mil e quinhentos euros…

Segundo afirma uma advogada minha amiga, os juízes nunca obrigam ao pagamento de grandes indemnizações para não incentivarem o recurso dos cidadãos aos tribunais. Se assim é, que vergonha!

STEFAN ZWEIG

Para quem se habituou, desde cedo, a considerar o escritor austríaco Stefan Zweig como uma das vozes fundamentais da literatura europeia, contra a opinião de muitos – inclusive respeitáveis, como José Régio – que o apresentavam como “aldrabão” ou “escritor para costureirinhas”, constitui um imenso prazer a leitura de Morte no Paraíso, a Tragédia de Stefan Zweig, de Alberto Dines (editado pelo Círculo de Leitores). Com esta biografia, temos acesso a uma árvore imensa, com ramos (“zweig” significa “ramos” em alemão) fortes e frágeis, com raízes que tentam agarrar-se à terra, no medonho vendaval da Segunda Grande Guerra. Para além disto, Dines erigiu um monumento poliédrico à condição humana, onde leitor consegue encontrar as suas próprias fraquezas e as suas forças.

JOSÉ DO CARMO FRANCISCO

O homem que não lia livros

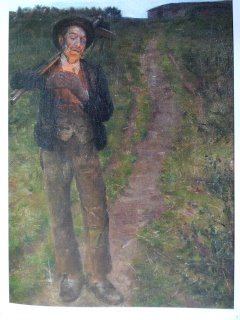

Moro no Bairro Alto desde 1976 mas vivo em Lisboa desde 1966. E comecei por viver em Campolide uns meses e em Santa Catarina vários anos. Quer isto dizer que são já 40 anos de convívio permanente com alfarrabistas, leilões de arte, antiquários, livrarias, bibliotecas e etc. Outro dia fui ver a exposição de mais um grande leilão no Palácio do Correio Velho, ali na Calçada do Combro. Claro que não tenho dinheiro para mandar cantar um cego mas vou lá pelo prazer de ver. Neste caso descobri um quadro de Sousa Pinto, um notável pintor paisagista que nasceu em Angra do Heroísmo no ano de 1856 e faleceu na região da Bretanha francesa em 1939. Trata-se de Acendendo o cachimbo pela madrugada um quadro muito famoso que vale pelo menos 30 mil euros. Vejo a seu lado quadros de Silva Porto, Dominguez Alvarez, Jaime Murteira, Isaías Newton e muitos outros. Não posso comprar mas venho feliz com o que vi.

De repente suspendo a marcha porque descubro um jornalista dito cultural numa minúscula galeria de arte a falar para uma pequena plateia. Páro e fico a pensar. É este o homem que no seu jornal viu os meus livros um a um e sistematicamente dizia «este não interessa nem ao Menino Jesus». Bastava-lhe olhar o nome do autor e o título. Este pobre e pequeno homem não percebe que a história da literatura não passa por ele. No tempo de Cesário Verde quem era conhecido era Cláudio Nunes, no tempo de Eça de Queirós quem era popular era Pinheiro Chagas e no tempo de Camilo Pessanha o poeta era Augusto Gil. Olho para o homenzinho sem nenhum rancor. Ele está, como sempre esteve, a falar para o boneco. Eu, pelo contrário estou vivo e tenho pessoas que tomam a sério o que eu escrevo. O resto é conversa.

(Na imagem: "Acendendo o cachimbo pela madrugada", óleo de Sousa Pinto)

LEVI CONDINHO

Biografia - a partir do espelho

Só da remota infância guardas

a memória da água

dos seus sabores fontes diversas

- mais fresca era a da Espinheira -

gota a gota

foi o sangue sempre vivificado

irrigação do corpo sobrevivência do nada

esqueces agora o sabor após a ingestão

a actividade química dos fluxos que te percorrem

tem o sentido louco

da tesoura na máquina de Tinguely

abrindo e fechando as pontas

em busca de um objecto

jamais patente ao martírio do corte

tudo se passa numa tela iluminada

por uma luz inócua

desfocada

sem contrastes de sombra

ou imagens de apropriáveis contornos

caminhas e preparas um outro caminho

face a um outeiro sem substância

bordejado por muros invisíveis

há nessa ausência uma inconfessável

e íntima euforia

como a de um bicho que sem inquietação

pressente a morte

algures

ao Sul

esse bicho

cigarra grilo ralo

ou aquele a quem o nome nunca foi atribuído

prossegue a sua tarefa

cantando impassível nos ramos do teixo

nos sulcos abandonados da terra

Biografia - a partir do espelho

Só da remota infância guardas

a memória da água

dos seus sabores fontes diversas

- mais fresca era a da Espinheira -

gota a gota

foi o sangue sempre vivificado

irrigação do corpo sobrevivência do nada

esqueces agora o sabor após a ingestão

a actividade química dos fluxos que te percorrem

tem o sentido louco

da tesoura na máquina de Tinguely

abrindo e fechando as pontas

em busca de um objecto

jamais patente ao martírio do corte

tudo se passa numa tela iluminada

por uma luz inócua

desfocada

sem contrastes de sombra

ou imagens de apropriáveis contornos

caminhas e preparas um outro caminho

face a um outeiro sem substância

bordejado por muros invisíveis

há nessa ausência uma inconfessável

e íntima euforia

como a de um bicho que sem inquietação

pressente a morte

algures

ao Sul

esse bicho

cigarra grilo ralo

ou aquele a quem o nome nunca foi atribuído

prossegue a sua tarefa

cantando impassível nos ramos do teixo

nos sulcos abandonados da terra

BOA PÁSCOA !

Durante os próximos dias estarei fora da blogosfera, como escrevente e como leitor, disponível antes para os que me são mais queridos, para os meus livros e para lugares e ritmos que me dizem muito.

Não quero no entanto deixar de desejar a todos uma santa Páscoa. Como não posso oferecer-vos nem folares nem amêndoas de Portalegre (talvez as melhores do mundo!), deixo no vosso olhar uma belíssima fotografia das cerejeiras de Tóquio, tirada pela historiadora Kioko Koyso. Até breve!

JOSÉ DO CARMO FRANCISCO

Eduardo Mourato

ou as emoções pressentidas

Eduardo Mourato (fotógrafo nascido em Portalegre no ano de 1966) expõe no Centro Comercial Fonte Nova de Lisboa um conjunto de fotografias sobre uma actividade artesanal que está hoje em dia quase em vias de extinção. As salinas são locais onde se desenrola uma espécie de serena liturgia da paciência. Numa solidão extrema e com a utilização de utensílios muito rudimentares, homens sem rosto e quase sem voz, organizam de madrugada o trabalho que os raios de sol são convidados a realizar durante o dia. A água salgada vai, num processo muito lento, dar origem ao sal, um produto tão velho na Terra como o próprio Homem. Tão antigo que a palavra salário deriva do seu nome, um nome assim antigo e cheio de peso. Muitos soldados recebiam o seu pré em sal e o salário nunca mais deixou de ser uma palavra nobre, o preço do suor, o valor do esforço, a contrapartida para a silenciosa abnegação de quem trabalha junto às matérias mais elementares do Mundo – a água e a terra.

As fotografias de Eduardo Mourato são uma serena recusa do bilhete-postal. Nelas não surgem salineiros em esforço mas antes as lentas etapas da construção das pirâmides brancas, ponto de encontro entre a força dos homens e o poder da Natureza.

São essas as emoções pressentidas que, qual música sem nome nem destino, povoam as salinas do Algarve que estas fotografias trazem de volta para todos nós numa cidade onde tudo (ou quase tudo) é hostil, frenético e veloz.

Eduardo Mourato

ou as emoções pressentidas

Eduardo Mourato (fotógrafo nascido em Portalegre no ano de 1966) expõe no Centro Comercial Fonte Nova de Lisboa um conjunto de fotografias sobre uma actividade artesanal que está hoje em dia quase em vias de extinção. As salinas são locais onde se desenrola uma espécie de serena liturgia da paciência. Numa solidão extrema e com a utilização de utensílios muito rudimentares, homens sem rosto e quase sem voz, organizam de madrugada o trabalho que os raios de sol são convidados a realizar durante o dia. A água salgada vai, num processo muito lento, dar origem ao sal, um produto tão velho na Terra como o próprio Homem. Tão antigo que a palavra salário deriva do seu nome, um nome assim antigo e cheio de peso. Muitos soldados recebiam o seu pré em sal e o salário nunca mais deixou de ser uma palavra nobre, o preço do suor, o valor do esforço, a contrapartida para a silenciosa abnegação de quem trabalha junto às matérias mais elementares do Mundo – a água e a terra.

As fotografias de Eduardo Mourato são uma serena recusa do bilhete-postal. Nelas não surgem salineiros em esforço mas antes as lentas etapas da construção das pirâmides brancas, ponto de encontro entre a força dos homens e o poder da Natureza.

São essas as emoções pressentidas que, qual música sem nome nem destino, povoam as salinas do Algarve que estas fotografias trazem de volta para todos nós numa cidade onde tudo (ou quase tudo) é hostil, frenético e veloz.

GIACOMO LEOPARDI

O INFINITO

Cara me foi sempre esta erma colina

e esta sebe, que por diversos lados

o extremo do horizonte veda ao meu olhar.

Mas, sentado e olhando, intermináveis

espaços para além dela, e sobre-humanos

silêncios, e sossego profundíssimo

no pensamento imagino; então por pouco

o coração se não sobressalta. E, quando o vento

nas folhas ouço sussurrar, aquele

infinito silêncio a esta voz

vou comparando: e lembro-me do eterno,

e das mortas estações, e da que agora passa

e vive, do seu rumor. Assim no meio

desta imensidade o pensamento se me afoga:

e naufragar me é doce neste mar.

(Tradução, belíssima, de Albano Martins - in Cantos, de Giacomo Leopardi, recentemente editado pelas Edições Asa.)

CRISTINA CAMPO

Tenho lido, nos últimos tempos, um livro de que não sairei ileso. Sei bem que ninguém sai ileso da leitura de um bom livro, mas entre eles alguns deixam marcas maiores, cicatrizes positivas que modificam a nossa alma e o nosso corpo.

Dirigida pelo padre e poeta José Tolentino Mendonça, a editora Assírio & Alvim iniciou a publicação de uma nova colecção, “Teofanias”. Aí foi editada a obra de que vos escrevo – Os Imperdoáveis -, assinada por Cristina Campo, pseudónimo da poeta (para mim “poeta” não tem género) italiana Vittoria Guerrini (1923-1977). É um conjunto de ensaios, que aborda temas tão diversos quanto os contos de fadas, a linguagem poética, a relação entre a atenção e a poesia, as obras de William Carlos Williams, John Donne, Tchekov e Jorge Luis Borges, os “ditos e feitos” dos Padres do Deserto ou os “Sentidos Sobrenaturais”. Como refere o autor do prefácio e coordenador da colecção, este livro prova-nos que “a experiência poética e a religiosa se inscrevem no território comum da linguagem, e que tanto numa como noutra se busca aquilo que Campo chamava ‘o sabor máximo de cada palavra’.”

Desejando a adesão de que me lê, deixo aqui alguns parágrafos que já registei na memória.

*

“Quem tiver a ventura de ter nascido no campo (ou pelo menos num jardim suficientemente vasto para não conhecer muito bem os seus limites) obterá para toda a vida a sensação de possuir uma linguagem arcana mas apesar disso precisa, de um desenvolvimento musical de frases que, enquanto preenche os sentidos de superabundante júbilo, anuncia à mente um último desígnio, em cada vez de novo prometido e diferido.” (p. 27)

“Infinitamente mais delicada e tremenda é a presença do imenso no pequeno e não a dilação do pequeno do imenso [...].” (p. 51)

“[...] nenhuma coisa que não se possa ler de muitos modos poderá fascinar por mais de um tempo bastante breve [...].” (p. 70)

“Se uma vez por outra escrevo é porque certas coisas não se querem separar de mim tal como eu não quero separar-me delas. No acto de escrevê-las elas penetram em mim para sempre – através da caneta e da mão – como por osmose.” (p.149)

“Na alegria, nós movemo-nos num elemento que está todo ele fora do tempo e do real, com presença perfeitamente real.

Incandescentes, atravessamos as paredes.” (p. 149)

“Pedir a um homem que nunca se distraia, que subtraia sem descanso ao equívoco da imaginação, à preguiça do hábito, à hipnose do costume, a sua faculdade de atenção, é pedir-lhe que actue na sua máxima forma.

É pedir-lhe uma coisa muito próxima da santidade numa época que parece procurar apenas, com cega fúria e arrepiante sucesso, o divórcio total da mente humana em relação à sua faculdade de atenção.” (p. 178)

Vozes do Brasil

WLADIMIR SALDANHA

O GRANDE BÚZIO

É fruto sem sazão:

tem que ficar

dependurado,

ficar pesando,

fisgado

por um arpão.

Põe-se uma esteira no chão.

Três dias depois ele tomba

– o grande búzio,

como uma fruta madura,

como uma fruta pêca,

sem molusco,

uma fruta

onde se escuta o mar.

Este e outros poemas no Arquivo de Renato Suttana.

WLADIMIR SALDANHA

O GRANDE BÚZIO

É fruto sem sazão:

tem que ficar

dependurado,

ficar pesando,

fisgado

por um arpão.

Põe-se uma esteira no chão.

Três dias depois ele tomba

– o grande búzio,

como uma fruta madura,

como uma fruta pêca,

sem molusco,

uma fruta

onde se escuta o mar.

Este e outros poemas no Arquivo de Renato Suttana.

José do Carmo Francisco

O Mar de Madrid

ao lado do Mar da Palha

Há coisas que não acontecem por acaso. Estou mesmo convencido que nada acontece por acaso. O escritor João de Melo, natural da Achadinha, publicou nas edições Dom Quixote o livro O Mar de Madrid que dedica à família de Lisboa e da América, aos amigos dos Açores, de Lisboa e de Madrid. Sendo o título do livro O Mar de Madrid (que é uma coisa que não existe) logo havia de ser apresentado ao público num bar do Cais do Sodré frente ao Mar da Palha que é o nome do estuário do Rio Tejo. Estar a conversar com alguns amigos e amigas de João de Melo frente a um ancoradouro onde embarcam e desembarcam pessoas atarefadas no regresso a casa depois de um dia de trabalho, pessoas que não reparam em nós e que vão a pensar no jantar e no banho que vão dar aos miúdos e nos trabalhos de casa que os vão obrigar a fazer e na chuva que ameaça a todo o momento. Também não é por acaso que este livro trata do amor impossível entre um poeta português e uma prosadora espanhola. Porque Portugal é masculino e Espanha é feminina. Entre os dois (Francisco e Dolores) estalam algumas discussões. Por exemplo ela pergunta: «Crês que ainda existe literatura nos dias de hoje. Se é literatura esta feira de enganos que se vende nas livrarias e nos quiosques dos jornais. Ou se ela morreu já às mãos dos escritores que a vendem a pataco aos seus editores, aos críticos literários e aos suplementos semanais dos periódicos de maior tiragem. Ora diz-me lá onde está a grande literatura?» Claro que O Mar de Madrid não trata só de literatura mas numa crónica breve não cabe grande dissertação. Fica o convite à leitura e a memória do Mar da Palha com os seus cacilheiros repletos de gente apressada.

Subscrever:

Comentários (Atom)